Society5.0時代の現場に即応できる管理栄養士を育てています。

専門的学習成果を獲得する管理栄養士課程として栄養士の免許及び管理栄養士の国家試験受験資格を得る教育課程を編成しています。また、授業においては、科目の専門的学習成果のみではなく汎用的学習成果も獲得できるように実施しています。

デジタル生活人材養成科目

汎用的学習成果の獲得を支援する多彩なカリキュラム。

ヒューマン・サービス科目、フードマネジメント科目、デジタル生活コミュニケーション力科目で構成されています。

ヒューマン・サービス科目

- 生活系科目

- デジタル生活論

- 消費者行動論

- 日本国憲法

- 高梁川流域事業科目

- 高梁川流域圏の活性化(倉敷市連携授業)

- 高梁川流域圏の活性化と実践(倉敷市連携授業)

- 地域活性化論

フードマネジメント科目

- デジタル系科目

- ICTリテラシーⅠ・Ⅱ

- データサイエンスⅠ・Ⅱ

- データエンジニアリング

- プログラミング

- 数理系科目

- 応用数学(食とビジネス)

- 情報数学Ⅰ(統計学)・Ⅱ(線形代数・微分積分)

- キャリア実線科目

- フード・ビジネス経営

- クリエイティブエコノミー(ファンの経済学)

- フードテックと実践

- 食環境戦略イニシアチブⅠ・Ⅱ

- コンテンツビジネス

- クラウドファンディングの理論と実践

- 食とベンチャービジネス

- 栄養士国家試験専門基礎分野集中ゼミ

デジタル生活コミュニケーション力科目

-

- 外国語科目

- 英語Ⅰ・Ⅱ

- コミュニケーション科目

- 体育理論

- 体育実技

- プレゼンテーション

- キャリアガイダンス(フードビジネス人材)

- キャリアガイダンス(管理栄養士)

- 教学マネジメント

- 外国語科目

ICTリテラシーⅠ・Ⅱ

(フードマネジメント科目)

ICTリテラシーⅠでは、コンピュータの基礎・情報の形態と収集の方法、インターネットの仕組とWebシステム、情報の伝達、セキュリティーと法令遵守、AIの基礎について学ぶ。ICTリテラシーⅡでは、AIの歴史、利活用について学ぶ。

データサイエンスⅠ・Ⅱ

(フードマネジメント科目)

データサイエンスⅠでは、ワード・エクセル・パワーポイントの演習を通して、文書の作成・編集、データの活用およびプレゼンテーションの方法を学び、Society5.0時台に必要なデジタルスキルの基礎を身につけます。データサイエンスⅡでは、データの利活用を演習を通して学びます。

体育実技

(デジタル生活コミュニケーション力科目)

各種スポーツを通して積極的にスキルレベルの向上を図ると共に、現代社会に即した豊かな体育的教養を獲得し、運動技能の向上や身体諸器官の発育発達及び身体活動を通して社会態度や安全意識などの人間形成を図る。

プレゼンテーション

(デジタル生活コミュニケーション力科目)

本授業では、パソコンソフトのパワーポイントで作った一対多数形式のプレゼンと、授業中に創作した寸劇を少数対多数形式のプレゼンを実施することで、効果的にプレゼンを成功させるためのノウハウを学習する。

専門科目

豊かな人間性と、高い専門的能力。

どちらも身に付く多彩なカリキュラム。

管理栄養士に求められる専門領域の能力を磨き、保健・医療・福祉・介護など各々の分野で活かせるマネジメント能力や、栄養指導ができる力を養成する充実のカリキュラムです。

基礎化学

(現代生活基礎科目)

私たちの身の回りにあるものを化学物質として認識し、物質や現象を科学的に捉えるミクロな視点から眺める力と、それを表現する方法を学び、生活に必要な物質を正しく扱う「化学の目」を身につける。

基礎生物学

(現代生活基礎科目)

「生物」の条件である「生命活動の維持」および「生命の連続性」の基礎を学ぶとともに、「アポトーシス」や「老化」「疾患」など様々な生物学・医学における最新の情報も学修する。

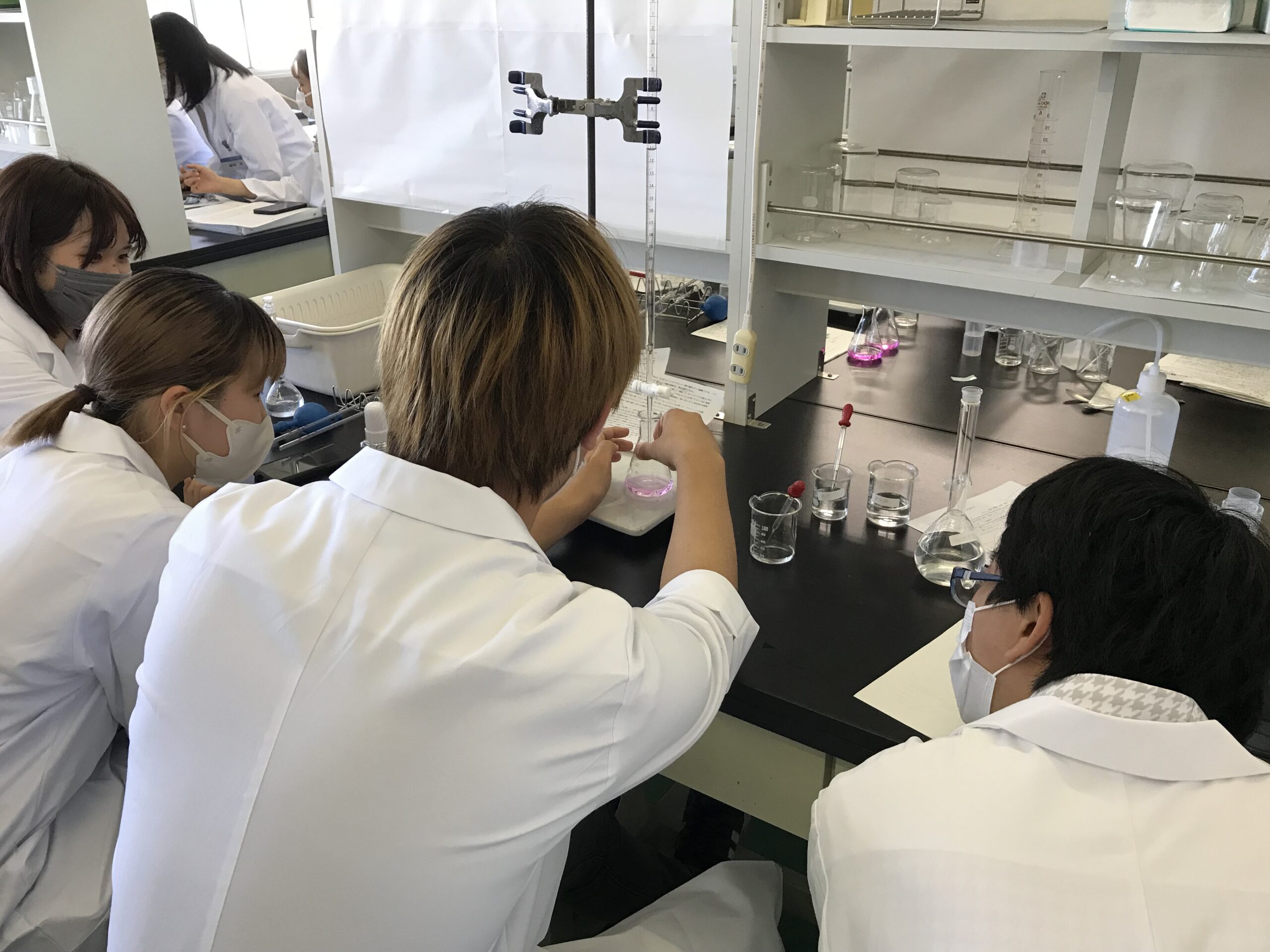

食品学総論実験

食品学総論実験

(専門基礎分野:食べ物と健康)

食品中の栄養素や食物繊維の分析、食品成分が調理や加工によってどのように変化するかを定量的に実験させ、個々の食品の特徴と食品を扱う場合の細やかな注意点を理解させる。実験内容は糖質、タンパク質、アミノ酸、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を各項目毎に条件を変え抽出、定量を行う。

食品学各論実験Ⅱ

食品学各論実験Ⅱ

(専門基礎分野:食べ物と健康)

植物性食品、動物性食品、油脂食品、発酵食品、甘味料、嗜好飲料などの基本的性質を理解し、加工と貯蔵への応用を実験によって修得する。

食品加工学実習

食品加工学実習

(専門基礎分野:食べ物と健康)

パン、麺類、ジャム、ソーセージ、こんにゃく、豆腐などの製造を行い、糖分・塩分それらの混合物を用いた官能検査も行う。

調理学Ⅰ・Ⅱ

(専門基礎分野:食べ物と健康)

調理とは、食品素材をおいしく、すぐに食べられように調製することであり、衛生的で安全な食べ物に調製し、食品素材の栄養効率を高め、嗜好特性を高めることを目的とする。食事計画に基づいた献立作成とそれに伴う食品材料の選択が必要となる。さらに、調理操作、厨房設備、調理器具、エネルギー源、料理の価値を増し食欲を起こさせる演出道具としての食器による心理的効果、食文化の歴史的変遷と行事食・饗応食・伝承料理や食習慣等について解説する。調理は、経験と習熟度が要求される技術であるが、近年においては、調理を行なうことによる食品の栄養成分の変化や食品の物性の変化についても考慮することが要求されている。また、衛生管理の方法に基づいた調理手法の検討を行なうことにより、精神的安定感と満足感を与え、その食生活の質を高めることができる。これらのことを考慮に入れ、健康あるいは疾病時の食生活をより豊かなものにするための調理のあり方について学ぶ。

調理学実習Ⅲ

(専門基礎分野:食べ物と健康)

調理器具の使い方、調理法、献立作成、多様化した食品素材の選択などに配慮し、安全性と嗜好性を満足させる調理方法を探究する。

公衆衛生学Ⅰ

(専門基礎分野:社会・環境と健康)

疾病の疫学的パターンを解説し、感染症と生活習慣病対策へのライフスタイルの矯正と実践指導、早期診断等について学ぶ。

基礎栄養学実験

(専門分野:基礎栄養学)

糖質、タンパク質、食物繊維の特徴、性質を理解するために各栄養素や食物繊維を用いてそれらの物理的、化学的性質を実験によって調べていく。

応用栄養学実習

(専門分野:応用栄養学)

栄養アセスメントに必要な栄養状態判定の指標としての身体計測、生化学検査、臨床診査、食事摂取調査などを理解し、それを評価する技術について学ぶ。

栄養教育管理

(専門分野:栄養教育論)

健康・栄養教育に関する理論と方法、行動科学やカウンセリングの理論と技術等を活用し、適正な栄養教育を行う能力を養う。

栄養教育論実習Ⅰ・Ⅱ

(専門分野:栄養教育論)

栄養教育論実習Ⅰは、健康・栄養状態、食行動、食環境などの評価・判定に基づく栄養教育プログラムの作成・実施・評価を総合的にマネジメントする基礎的実践技術を修得する。

栄養教育論実習Ⅱは、Ⅰで学んだ基礎的実践技術を応用し、ライフスタイル、ライフサイクルにおける行動科学やカウンセリングを導入した栄養教育技術を重視して実習する。

臨床栄養学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

(専門分野:臨床栄養学)

疾病時における人体の変化(病態生理)を理解して、それぞれの症状または原因に対応した治療と食事療法の考え方を総論的に学ぶ。

Ⅰで学んだ基礎知識に加えて、それぞれの症状または原因に対応した治療と食事療法の考え方をより専門的に追及する。

栄養状態の評価・判定、栄養補給、栄養教育、食品と医薬品の相互作用及び医療・介護制度やチーム医療における管理栄養士の役割について学ぶ。

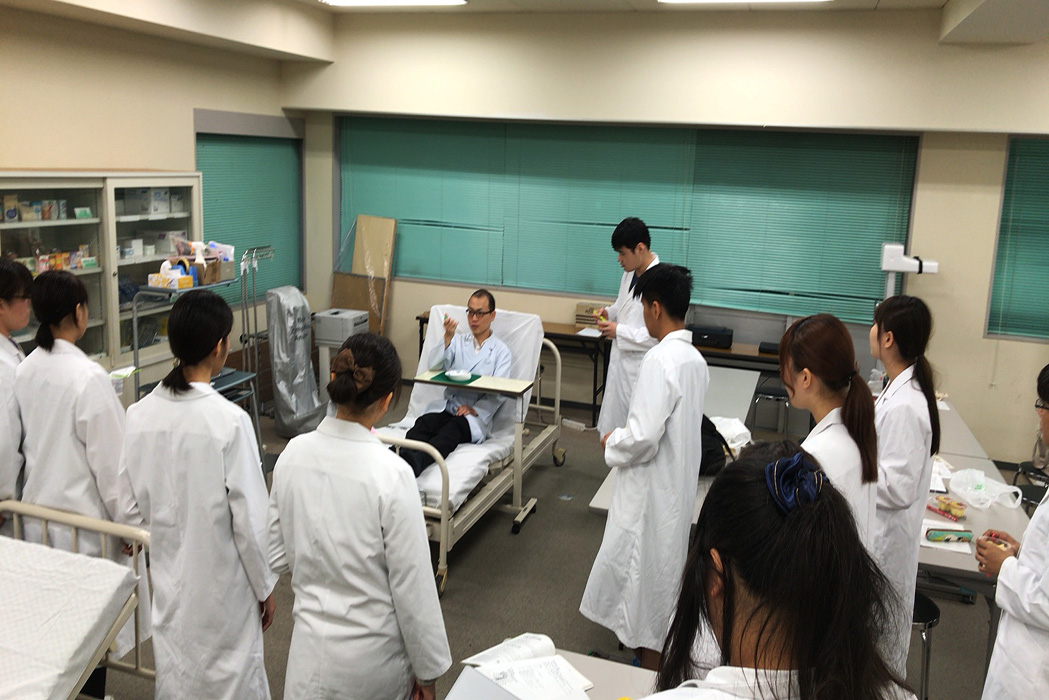

臨床栄養学実習

(専門分野:臨床栄養学)

具体的な症例を基に、特に身体計測による評価・判定方法や、ベッドサイドでの栄養指導技術、チーム医療でのコミュニケーションを円滑に進める方法を学ぶ。

公衆栄養学実習

(基礎分野:公衆栄養学)

地域の一般住民に対する栄養教育の場を想定して、栄養調査による食生活の実態把握や栄養教育の企画及び教育方法などについての模擬実習を行う。

給食経営管理論Ⅰ

(基礎分野:給食経営管論)

病院、学校、福祉施設、事業所など、給食運営における栄養面や安全面、経済面全般のマネジメントを行う基本的能力を養う。

給食経営管理実習Ⅰ・Ⅱ

(基礎分野:給食経営管理論)

給食経営管理実習は給食経営管理論Ⅰ及び給食経営管理論Ⅱで学んだ組織的な給食運営のマネジメントの手法を学内の給食経営管理実習室で実践する。

給食運営や関連の資源を総合的に判断し、栄養・安全・経済面全般のマネジメントを行う能力を養い、マーケティングや組織管理などの理論と実践を統合させる実習を行う。

総合演習

(専門分野:総合演習)

基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論の専門分野の知識及び技術を統合し、横断した演習を行う。